乐舞古城与十二木卡姆

舞者的加入,令这场十二木卡姆表演进入高潮。

在新疆大地上,人们随时可能与一场“欢乐的歌舞聚会”——麦西来甫相遇。

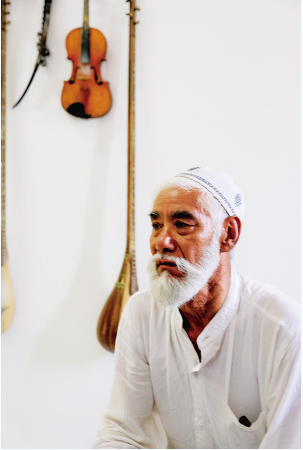

国家级非物质文化遗产项目代表性传承人、木卡姆民间艺人玉素甫·托乎提

巴扎天,新疆喀什地区莎车县城里人车往来。午后,赶巴扎的人流开始向街心的一处空地聚集。热瓦甫、艾捷克、卡龙琴和达甫手鼓音乐一起,麦西来甫就开始了。这座位于新城与老城交合处的街心花园——莎车文化乐园,旋即成为一座露天舞台。

男人、女人、老人、孩子纷纷进入空场,扬臂、踏步、旋转……这些维吾尔族民间舞者的舞姿或优雅、或奔放、或夸张,举手投足间皆透着尊严与满足,让人发自内心地为他们鼓掌叫好。作为十二木卡姆的组成部分之一的麦西来甫,维吾尔语意为“欢乐的歌舞聚会”,果然名不虚传。

莎车因莎车古国而得名,秦汉时期已是西域主要城郭,历史上曾先后被称为莎车国、渠沙国、叶尔羌汗王国等。中央政权在此设置都护,是古丝绸之路的要冲,一座融合古今的历史文化名城。不同历史时期,莎车始终保持着多元特质,促成了贸易和文化的繁荣。直到今天,作为新疆维吾尔自治区维吾尔族人口占比最多的县,莎车还居住着汉、塔吉克、哈萨克、柯尔克孜、回、蒙古等21个民族。

交往、交流与交融令莎车保持着活力与魅力。在叶尔羌汗国时期,维吾尔族文明已经成熟,而这一文化的象征就是十二木卡姆。

在新疆,木卡姆一直是维吾尔族艺术家、手工艺者生产与创作的重要母题。许多维吾尔族家庭都挂有油画或水粉画《艾里甫与赛乃姆》的印刷品,以及由该画衍生出的挂毯、纺织品和各类工艺品。今天的莎车人依然为拥有叶尔羌汗国血液、阿曼尼莎罕和十二木卡姆而骄傲。

阿曼尼莎罕

维吾尔族先人将在旷野、山间、草地即兴抒发感情的歌曲,称作“博雅婉”——旷野之歌。博雅婉融合了龟兹乐与于阗乐,后来不同时期的音乐家又将波斯音乐和阿拉伯音乐元素引入,最终演变、发展形成了“木卡姆”。

“木卡姆”为阿拉伯语,意为“古典音乐”。木卡姆在阿拉伯、波斯、土耳其、印度等地区均有分布,但就种类而言,维吾尔十二木卡姆种类最多,结构形式也最完整。上世纪40年代,在喀什艾提尕尔清真寺前上演过整套《艾里甫与赛乃姆》,演出共进行了5小时、两个晚上,所有配曲皆出自十二木卡姆,轰动一时。

在民间传说中,阿曼尼莎罕与叶尔羌汗国第二代汗王阿不都热西提汗的故事,与电影《茜茜公主》中伊丽莎白(茜茜)和奥地利皇帝弗朗茨·约瑟夫的浪漫爱情故事如出一辙。两位不同时代、不同种族的女性都被塑造成为喜欢自由、艺术,被束缚于陈腐宫廷中的不屈之人,得到后人的喜爱和称颂。16世纪,十二木卡姆正是借阿曼尼莎罕王妃之手得以收集整理,并流传后世。

阿曼尼莎罕精于音乐艺术,擅长写诗、弹琴、唱歌。她14岁进入叶尔羌王宫后,和宫廷乐师柯迪尔汗收集、整理了民间流传的木卡姆诸曲,并首次形成了三部分结构、规范化的木卡姆古典音乐套曲。木卡姆的歌词也由波斯语转为突厥语诗句,使维吾尔木卡姆与中亚其他地区的木卡姆得以区分。

阿曼尼莎罕在王宫中生活了20年,34岁病逝,葬于叶尔羌汗王室陵寝——“黄金之地”阿勒屯鲁克。阿曼尼莎罕和她的胎儿在墓室中只占据了很小的位置,其生活细节隐没于历史,没有留下任何记载。

阿勒屯鲁克至今已有460余年的历史,是叶尔羌汗国时代建筑艺术的精华。1992年,莎车人在阿勒屯鲁克修建了一座阿曼尼莎罕纪念陵。纪念陵的塔顶和陵内墓体嵌满了白、蓝两色的琉璃砖,四周墙面上雕刻着十二木卡姆乐曲及铭文。纪念陵的豪华,远超王室家族陵寝。

传承人

我与玉素甫·托乎提的首次相遇是在莎车文化乐园茶馆。

麦西来甫属于所有人,而乐园茶馆则为男性专属。在茶馆,五角一壶茶,两元一张馕,就可以让一个维吾尔族男性盘坐于木床之上度过一整天。玉素甫·托乎提美髯雪白、身形高大,虽独守茶馆一隅,却气度卓然。玉素甫的汉语很流畅、遣词造句也精准,在南疆乡间维吾尔族百姓中非常难得。

玉素甫和铁匠阿迪·索普木都是莎车县十二木卡姆艺术中心成员。此刻,阿迪正在巴扎上的麦西来甫中摇着萨帕依,享受着为舞蹈伴奏的快乐。作为民间艺人,巴扎天在乐园演出,既响应了政府号召、让自己开心,又能挣点辛苦费,是件很划算的事儿。但这样的活计,玉素甫从不参与。对此,他自有理解:拒绝在麦西来甫中演奏木卡姆,是木卡姆艺人必须维护的尊严。

玉素甫能够演奏手鼓、弹拨尔、撒塔尔、都塔尔等好几种乐器,更能完整地演奏十二套木卡姆中的八套。2008年,文化部为新疆的9位木卡姆民间艺人颁发了 “非物质文化遗产项目代表性传承人”证书,玉素甫名列其中。

除了天赋之外,玉素甫对木卡姆的热爱,也是重要因素。夏天的莎车酷热而多蚊,没有电,小玉素甫就爬上屋顶,在月光下练习都塔尔。“对木卡姆的热爱,就像小伙子迷恋少女一样,迷到可以放弃生命。” 玉素甫说。

玉素甫的艺术修养源自家庭。父亲托乎提·苏皮是位维吾尔族大知识分子、艺术家,一生从事木卡姆艺术。在儿子的记忆中,父亲演奏木卡姆可以从晚上演奏到白天,绝不重复。父亲的生活时代远比现在落后封闭,但他明辨真理、热爱艺术、保持人格。

现在,年逾六旬的玉素甫是莎车县城一位普通的布料商人,同时也是3个女儿的父亲和5个外孙的姥爷。如父亲所愿,他热爱并传承着木卡姆艺术,像父亲那样通过维护个人尊严和骄傲,来维护木卡姆的尊严和神圣。

“木卡姆庄重而高贵,伟大而神圣,严肃的音乐厅才是它的舞台。如果你想看我演奏木卡姆,请明天中午来十二木卡姆艺术中心演出厅吧。”玉素甫说。

莎车县十二木卡姆艺术中心修建得颇为气派。我如约而至时,玉素甫、阿迪·索普木等民间艺人们已穿戴整齐,端坐于舞台中心,准备开始表演。萨它尔、卡龙、弹布尔、都它尔、热瓦甫、达普鼓、萨帕依……只有这些乐器都具备了,才能是一场正规而严谨的十二木卡姆表演。十二木卡姆的十二套大曲共囊括了320首音乐曲和4492行诗,集诗、歌、乐、舞于一体,如果将十二套木卡姆全部表演完,需要艺人们不停顿地表演一天一夜。

我们所欣赏的是大曲《额勒普·赛乃姆》中的一个小片段,演出人员除了一位女性舞者和敲达普鼓的少年,余者皆为中老年男性。

弦乐首先响起,敲击形成的节奏紧跟而上,之后是人声。起始的人声说不上是诉还是唱,却带出了深沉苍劲之意境。音乐旋律由慢入快,歌声由平缓到高亢激烈,华丽取代了朴素。舞者于此时加入,宫廷气象愈发浓郁。一条时光隧道被打开,由此回溯一个人、一个国家、一段历史,由暮年到青年再到童年……乐与舞在最高潮时戛然而止,千秋大梦遁入黑寂。

木卡姆在40分钟内创造出一个世界,将我从现实世界抽离出后又打回原处。我怅然所失。

现实

“除了木卡姆,其他民族通过什么来了解我们维吾尔族?”伊加合木·热依木发问道。他有着维吾尔族男性通常具备的英俊面容,为这位身着浅灰西装、40多岁的男人增加了不少亲和力。他愿意与我就木卡姆作些深入交流。

自上世纪80年代起,木卡姆开始在维吾尔族民间复苏,申遗成功后,政府更是对其加大了保护和推广力度。“最初只有4个人,我们几乎每天都有演出,停电了也不中断……2005年起,县里开始办艺术节,政府组织成百上千人参加,麦西来甫也有,木卡姆也有,太热闹了。”伊加合木说。

不同于一般木卡姆民间艺人身份,伊加合木一开始就是吃“公家饭”的。从莎车县歌舞团器乐演员到十二木卡姆艺术中心主任,伊加合木参与举办艺术节、参加木卡姆全国性推广、组织活动中心和文化乐园的表演、联系家庭麦西来甫活动、向记者和游客介绍木卡姆……他的工作始终围绕着十二木卡姆进行。

“用好的方式、不同内容、不同歌词进行针对性演出”,是伊加合木在推广十二木卡姆过程中总结出的经验。早些年,他甚至尝试过在《红灯记》中套入木卡姆的诗句,让木卡姆得以传播。

而采用这种方式传播十二木卡姆这一行为,也不是没有争议。

一直以来,演奏十二木卡姆有着严格规范,皆遵循着从大曲(琼乃合曼)、叙事组曲(达斯坦)到歌舞组曲(麦西来甫)的顺序,其意象也随之呈现出自苍劲深沉、抒情优美到最后高潮时的载歌载舞。它讲究科学性、思想性,拒绝口头性、随意性。它的严肃性既区别于其它类型的木卡姆,也不同于麦西来甫,对演出各方面都有更高、更严格的要求。另外,十二木卡姆中的诗句由察合台语写成,也在一定程度上增加了欣赏门槛。玉素甫曾用交响曲来比喻木卡姆,“虽然喜欢,真正懂的人却少”。

“没有任何人能改变它,不能改词,把当代语言放进去,就像是让80岁的老人说9岁儿童的话。十二木卡姆连接着天和地,有维吾尔族人的思想在里面。”玉素甫强调道。

在专业领域,虽然伊加合木与玉素甫各有理解,但对十二木卡姆在保护、传承过程中遇到的问题,两人心有相通。在传承过程中,老艺人表现活跃,年轻人却兴趣寥寥,觉得既耽误生计又没前途。非木卡姆传承人家庭的孩子学木卡姆,更被视为不务正业。

在新疆,国家级非遗传承人每年能得到一定的国家补助。不过,又有几个人能成为国家级非遗传承人呢?非物质文化遗产如果不能给传承者带来实际利益,传承始终是个问题。

说起来,当年和玉素甫一起被认证的9位木卡姆传承人,如今已过世6人。谈及此处,玉素甫高傲的脸上流露出落寞的神情。

资料来源:中国民族报